vite (non) scelte

La linea che separa non è mai retta.

Il desiderio inclina, sposta, sporge.

E nulla, nemmeno l’equilibrio, è simmetrico.

The line that divides is never straight.

Desire tilts, shifts, leans forward.

And nothing, not even balance, is symmetrical

Questo articolo nasce come approfondimento, in forma più meditata, di alcune riflessioni emerse nei precedenti testi dedicati a The Miraculous Mandarin di Bartók e alla Pavane pour une infante défunte di Ravel.

Dopo aver attraversato quei paesaggi sonori, inquieti, intimi, obliqui , ci muoviamo ora in una direzione meno direttamente musicale, ma ugualmente connessa: connessa perché prosegue il movimento della rêverie innescato dall’ascolto e mantiene vivo il legame tra esperienza estetica e riflessione esistenziale.

La musica, come ogni arte, agisce qui come dispositivo simbolico, capace di risvegliare, mettere in scena, rilanciare.

La complessa partitura del campo sonoro, talvolta accompagnata da una narrazione scenica o coreografica (come nei balletti), ma più spesso evocata solo interiormente, attraverso il gesto immaginato, la tensione, il ritmo, così come le atmosfere emotive che suscita: tutto questo apre varchi, allarga lo sguardo, connette il visibile all’invisibile.

Nel Mandarin abbiamo sfiorato un desiderio svuotato, compulsivo, quasi mortifero. Nella Pavane, abbiamo sentito la fragilità di un’intimità sospesa, non del tutto vissuta.

Ora proviamo a scendere più in profondità: nelle trame del desiderio, nelle sue deviazioni, nei suoi arresti e inciampi, là dove si formano adattamenti e silenzi, e dove la vita sembra arretrare per proteggersi, ma finisce per rinunciare a sé stessa.

Per farlo, evochiamo due figure semplificate e solo apparentemente opposte. Le chiameremo, per comodità narrativa, “l’adattata” e “l’inibito”.

Non sono codifiche di quadri clinici, né rappresentano in modo rigido il femminile e il maschile (e possono anzi essere tra loro interscambiabili). Sono due declinazioni dell’esistenza che si incontrano spesso, anche in forme ibride, dentro ognuno di noi.

La prima è quella di una donna perfettamente adattata.

Socialmente riuscita, benvoluta, brillante, vive in una composizione che appare armoniosa.

Ma, osservandola bene, qualcosa non torna: il corpo trattiene un gesto, il sorriso è tirato, come se l’eccesso d’impeto nell’esibirsi tradisse, quasi impercettibilmente, una smorfia; l’eccesso di controllo rivela una tensione profonda ma perfettamente rivestita, camuffata.

È cresciuta dentro l’idea che l’amore si ottenga piacendo.

Che la felicità sia un mix di risultato e approvazione.

E così ha imparato a sorridere, a rispondere bene, a funzionare sempre.

Ma il desiderio?

Ha smesso di guidarla. È stato addomesticato, postposto, sospeso.

In fondo, anche quando avverte che qualcosa manca, pensa che basti solo aggiustare un dettaglio, perfezionare una mossa, superare un inciampo, incalzare l’esistenza con piccoli “fondamentali” traguardi (compensatori?).

Perché, prima o poi, arriverà il premio.

L’altra figura è quella di un uomo inibito,

fiaccato, segnato da un trauma anch’esso celato e visibile appena solo in controluce:

nella fissità dello sguardo,

nella disarmante esposizione di un vissuto svuotato,

enunciato sotto la convinzione che si tratti, inequivocabilmente, di normalità.

Più mesto, silenzioso, ripiegato,

alterna piccoli cenni di rabbia infantile a una posa apparentemente matura e compassata,

ma in realtà assente, devitalizzata, incolore, come l’aspetto e lo stile in cui si riconosce.

Non ha mai potuto contare su una spinta affermativa del desiderio.

Non ha mai avuto il teatro sociale, né il riconoscimento.

Ha costruito una nicchia di sicurezza: una relazione semplice, una quotidianità protetta, un’esistenza senza rischi, nascosta, insipida.

Anche lui ha smesso di cercare, ma in lui non c’è neanche l’apparenza del funzionamento: c’è una rinuncia silenziosa, una presenza che non si espone.

Il suo desiderio non è represso, è mai nato del tutto.

E anche lui, come lei, quando avverte il vuoto, pensa che sia solo una questione di equilibrio da ristabilire, di piccoli aggiustamenti da compiere.

Che basti evitare nuovi disturbi. Che basti non farsi vedere.

Entrambi attendono un premio.

Lei: lo sguardo ammirato degli altri, l’invidia, la perfezione raggiunta.

Lui: il silenzio, l’angolo in cui poter restare, dimenticato.

Ma nessuno dei due si accorge che il premio non esiste.

Che la promessa di compiutezza nel “seguire la trama” era, appunto, solo una promessa.

Che il premio dell’adesione, del ridimensionamento delle asperità interne, non arriva mai.

O, peggio, che ciò che arriva è solo una paradossale provocazione: il teatro strutturale dell’esistenza si fa testimone immobile di questa misurata, inevitabile adesione a un copione che si impone come gabbia.

Un altro successo da proteggere. Un altro angolo da difendere.

E intanto la vita si fa sempre più stretta, più definita, più rigida.

Ed è proprio quando la vita non premia,

o quando lo fa senza più suscitare alcun riverbero interno,

quando, pur aderendo, non si può non avvertire una cesura profonda tra ciò che dovrebbe far star bene e ciò che invece non vibra più,

che qualcosa potrebbe accadere

non per merito, né per volontà, e nemmeno per desiderio,

ma per una forma di inevitabilità silenziosa.

Ma anche questa inevitabilità può essere tradita,

seppellita da una ripetizione maniacale del quotidiano,

da una vita che si dichiara “in divenire”, ma che si percepisce già avvenuta.

Eppure, anche in quei casi,

può accadere un incontro.

Qualcosa di terzo, che non appartiene né alla trama né alla fuga.

Un evento, una persona, uno sguardo, una terzietà inattesa che non si impone, ma esiste,

si offre come spazio di discontinuità,

come se dicesse: “si può essere (anche e soprattutto) altrove”.

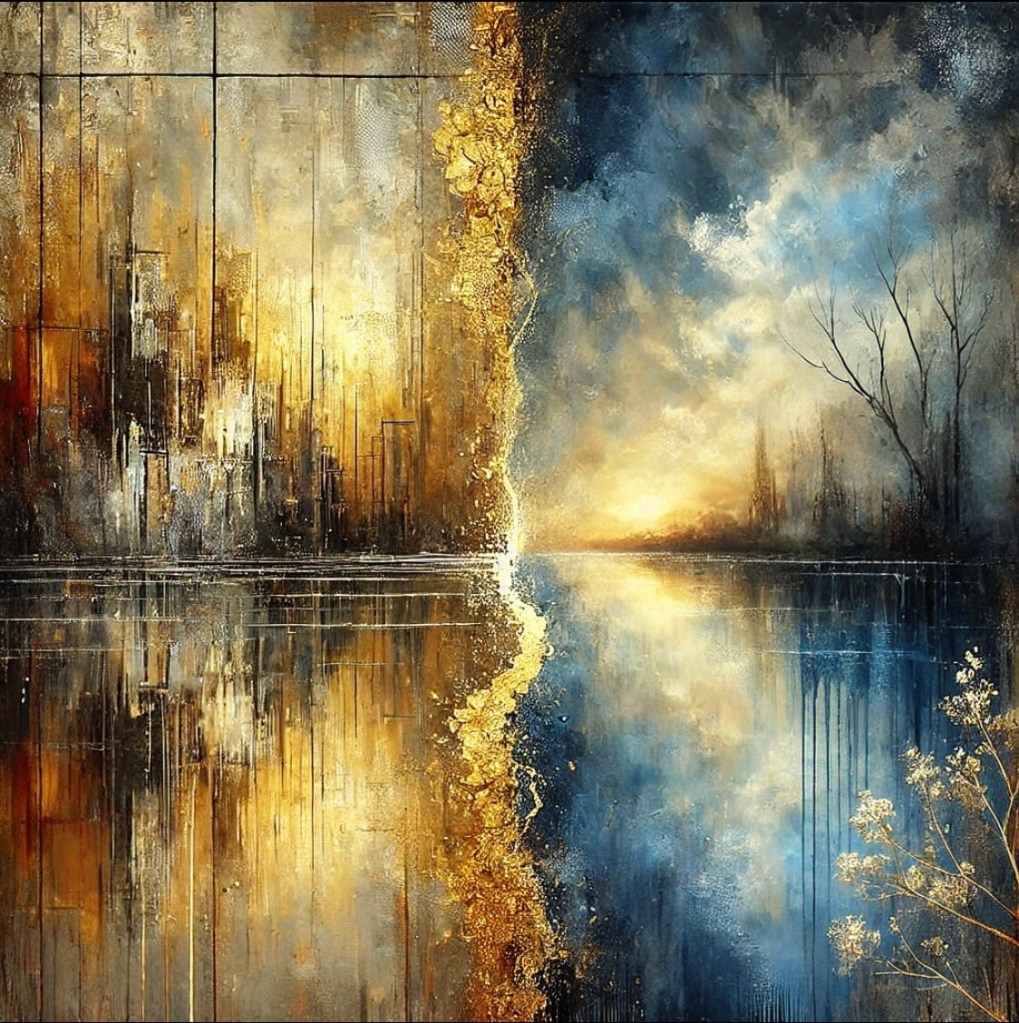

Oppure ancora, la deposizione delle armi fuori dal travagliato campo di battaglia (dell’iper-realtà):

nell’esperienza estetica,

in un momento di silenzio,

nell’accoglienza, improvvisa e immotivata,

di una percezione simbolica che prende forma dentro un’opera.

Allora sì, tutte le esperienze simboliche:

musica, arte, letteratura,

ma anche la relazione analitica

possono, se incontrate nel momento giusto,

interrompere il copione.

Non perché offrano una via alternativa,

ma perché restituiscono una domanda:

“È proprio questa la mia trama?”

La libertà non appare mai come una scelta chiara.

Quando finalmente si affaccia, sembra pericolosa, deviante, persino ingiusta.

Perché implicherebbe rinunciare alla corazza.

Ma la corazza non protegge.

E la libertà che si teme non è un salto, non è un entusiasmo:

è uno scarto interno, uno sguardo nuovo sulla propria struttura.

E quando arriva, non porta con sé premi.

Non rende la vita più semplice, non toglie l’angoscia, non dissolve la fatica.

Ma apre una zona franca.

Una piazzola interiore dove si può sostare, interrogarsi, non aderire sommessamente alla trama.

La consapevolezza, in questi casi, non è una rivelazione, ma una dilazione.

Ti permette di sospendere la coazione a ripetere.

Di compiere gesti minimi che non sono previsti dal copione.

Non serve che siano eclatanti: basta che non siano automatici.

Allora sì, forse queste figure: “l’adattata”, “l’inibito”,non cambieranno necessariamente visibilmente.

Ma se riescono a riconoscere la rigidità della propria struttura come tale,

se riescono a ritagliarsi spazi in cui l’interrogativo prevalga sulla prestazione,

questa è già libertà.

Non la libertà che promette salvezza,

ma quella che toglie l’obbligo di inseguire un premio.

Che permette, talvolta,

di compiere un piccolo gesto autentico,

che non cambia il mondo,

ma cambia il posto da cui lo si guarda.

DESIRE AND ITS SHADOWS

lives (un)chosen

This article arises as a more meditative development of certain reflections already explored in previous pieces on Bartók’s The Miraculous Mandarin and Ravel’s Pavane pour une infante défunte.

Having moved through those sonic landscapes, restless, intimate, oblique, we now shift into a less explicitly musical direction, though one still deeply connected. Connected because it continues the rêverie sparked by listening, and keeps alive the thread between aesthetic experience and existential reflection.

Music, like all art, acts here as a symbolic device, capable of awakening, staging, and projecting.

The layered structure of the sonic field, sometimes accompanied by scenic or choreographic narration (as in ballets), but more often evoked inwardly through imagined gesture, tension, rhythm, and the emotional atmospheres it summons, opens thresholds, broadens vision, connects the visible to the invisible.

In the Mandarin, we brushed against a desire emptied out, compulsive, almost mortiferous. In the Pavane, we perceived the fragility of an intimacy suspended, never quite fulfilled.

Now we attempt to go deeper: into the textures of desire, its detours, halts, and miss, where adaptations and silences emerge, and where life, in trying to shield itself, ends up retreating from itself.

To do this, we summon two simplified, only seemingly opposite figures. For narrative clarity, we’ll call them “the adapted one” and “the inhibited one.”

These are not clinical portraits, nor rigid representations of the feminine and the masculine (they may, in fact, be interchangeable). They are two existential orientations often found, even in hybrid form, within each of us.

The first is that of a perfectly adapted woman.

Socially successful, appreciated, brilliant, she moves within a structure that seems harmonious.

But look closely, and something is off: her body holds back a gesture, her smile is tense, as though the excessive display of grace veils, almost imperceptibly, a grimace. The excess of control hides a deeper strain, concealed, but present.

She grew up believing that love must be earned by pleasing.

That happiness is a mix of achievement and approval.

And so she learned to smile, to answer well, to function without fail.

But desire?

It no longer leads her. It’s been tamed, postponed, suspended.

Even when she senses something is missing, she assumes it’s just a matter of adjusting a detail, refining a move, overcoming a setback, pushing life forward with small “essential” goals (compensatory ones?).

Because eventually, the reward will come.

The other figure is that of an inhibited man,

drained, marked by a trauma equally hidden and barely visible in backlight:

in the fixedness of his gaze,

in the disarming exposure of an emptied experience,

spoken with the conviction that it is, unequivocally, normal.

More withdrawn, quiet, folded into himself,

he alternates between flashes of childish frustration and a pose that seems mature and composed,

yet is truly absent, devitalized, colorless, like the appearance and style he inhabits.

He has never had the chance to count on desire as an affirming force.

He’s never occupied a stage, never received recognition.

He’s built a safe niche: a simple relationship, a sheltered routine, a life without risks, hidden, dull.

He too has stopped searching. But in him, even the illusion of “functioning” is missing: there is a silent renunciation, a presence that avoids exposure.

His desire is not repressed, it never fully emerged.

And he too, like her, when sensing the void, believes it’s merely a matter of regaining balance, making small corrections.

That it’s enough to avoid new disruptions. That it’s enough to remain unseen.

Both wait for a reward.

She: the admiring gaze of others, envy, the perfection finally achieved.

He: silence, the corner where he can remain, forgotten.

Yet neither sees that the reward doesn’t exist.

That the promise of fulfillment in “following the script” was only ever a promise.

That the prize for conformity, for softening one’s internal edges, never really arrives.

Or worse: what does arrive is only a kind of provocation.

The structural stage of existence becomes a static witness to this careful, inevitable alignment with a script that takes on the shape of a cage.

Another success to guard. Another quiet space to defend.

And meanwhile, life grows tighter, more defined, more rigid.

It is precisely when life doesn’t reward us,

or when it does so without evoking any internal echo,

when even adherence to the path fails to bring the expected ease

that something might occur.

Not through merit, nor through will, nor through desire,

but through a kind of silent inevitability.

Yet even this inevitability can be betrayed,

buried beneath the compulsive repetition of daily life,

beneath a narrative that claims to be “in progress” while feeling already completed.

Still, even in those cases,

an encounter can occur.

Something third, that belongs neither to the script nor to the escape.

An event, a person, a glance,

an unexpected thirdness that doesn’t impose itself, but simply exists,

offering itself as a rupture,

as if whispering: “one can be (especially) elsewhere.”

Or again —

the laying down of arms beyond the embattled field of hyper-reality:

in an aesthetic moment,

in a silence,

in the sudden, unmotivated reception of a symbolic perception born within an artwork.

Yes, all symbolic experiences,

music, art, literature,

and also the analytic relationship,

can, if encountered at the right time,

interrupt the script.

Not because they offer an alternative path,

but because they return to us a question:

“Is this truly my script?”

Freedom never appears as a clear choice.

When it finally emerges, it seems dangerous, divergent, even unjust.

Because it implies giving up the armor.

But the armor does not protect.

And the feared freedom is not a leap, not a thrill:

it is an internal shift, a new gaze on one’s own structure.

And when it comes, it brings no prizes.

It does not ease life, lift anxiety, or erase effort.

But it opens up a neutral zone.

An interior lay-by where one can pause, reflect, refrain from quietly submitting to the script.

Awareness, in these cases, is not a revelation, but a suspension.

It allows you to break the compulsion to repeat.

To make tiny gestures not foreseen by the narrative.

They don’t have to be grand, just not automatic.

So yes, perhaps these figures,“the adapted one”, “the inhibited one”, will not change visibly.

But if they can recognize the rigidity of their own structure as such,

if they can carve out spaces where questioning prevails over performance,

that is already freedom.

Not the kind of freedom that promises salvation,

but the kind that releases one from the need to chase a reward.

The kind that allows, at times,

for a small, authentic gesture,

one that does not change the world,

but changes the place from which it is seen.

Lascia un commento